Ou, pourquoi la France ne « décollera » pas...

Quel est le point commun entre une entreprise en crise et un pays en crise ? Dans les deux cas il faut innover, se démarquer de ses concurrents directs ou indirects. Mais avant d'aller plus loin rappelons ce qu'est l'innovation.

L’innovation

Innover c'est créer, imaginer et concevoir des technologies, des objets ou des services qui apportent un avantage à l'existant. Les innovations, lorsqu'elles apportent un réel avantage à ceux qui les utilisent, peuvent créer un ou plusieurs nouveaux besoins[1] ou redynamiser des besoins existants en stagnation ou en déclin[2]. Une technologie innovante, grâce aux brevets, valorise le créateur (personne morale ou physique) en permettant d'appliquer cette technologie à des cas concrets sous forme d'objets[3] ou de services[4].

Pourquoi innover est la seule issue d'une entreprise ou d'un pays ? Alors que la mondialisation fait rage et que tous les grands pays veulent avoir la maîtrise de tous les domaines[5], l'ancien modèle où certains pays détenaient seuls (ou en petit nombre) une technologie n'est plus d'actualité[6]. La mondialisation, en augmentant les échanges financiers, technologiques et commerciaux, a également servi à uniformiser les besoins et surtout les technologies. Lorsque la concurrence est forte et parfois inégale à cause des salaires, de la législation ou de la fiscalité, les gains s'amenuisent et rendent précaires notre survie. Ainsi, si certaines niches restent encore l'apanage de certains pays ou groupe de pays[7], il ne faut pas croire que la situation durera longtemps. Être leader dans un ou plusieurs domaines n'est plus une garantie dans un monde de libre-échange. Lorsque tout se ressemble, il n'y a d'autres choix que de faire sans cesse mieux et différent : d'innover.

Qui créé l'innovation ?

Poser cette question est se demander qui va nous sauver ? Il y a en fait deux types d'innovations qui sont créés par des populations un peu différentes.

-

L'innovation "lourde" ou de longue haleine, appelée « recherche fondamentale » est effectuée par des chercheurs sans des laboratoires publics

[8] ou privés

[9]. Ces chercheurs peuvent avoir des profils universitaires ou de grandes écoles d'ingénieurs. La recherche fondamentale se caractérise par son aspect détaché des applications possibles et immédiates.

-

Le deuxième type de recherches consiste à améliorer une technologie, un objet ou un service déjà existant : il s'agit de la « recherche appliquée ». Par exemple, c’est en améliorant très fortement la puissance lumineuse des LEDs qui existent depuis 1962 (utilisées comme simples voyants lumineux jusqu'alors), que les éclairages à LED (plus durables et à faible consommation) remplaceront progressivement les éclairages incandescents, néon et fluorescents.

La recherche appliquée a un gros avantage sur la recherche fondamentale pour ceux qui la finance : les applications concrètes et commercialisables sortent en quelques mois ou années tandis que celles produites par la recherche fondamentale ne sont rarement connues à l’avance et débouchent (ou pas) une à plusieurs dizaines d'années plus tard. Dans ce cadre, il est bien évident que les entreprises privées se contentent de recherches appliquées rentables rapidement, tandis que la recherche fondamentale est le fait d'entités publiques. A l'exception de quelques très rares grosses entreprises. Malgré tout, il est à noter que ce sont souvent les recherches, en apparence, les plus décorrélées d'applications immédiates qui, à long terme, produisent le plus d'innovations. Il est donc indispensable d'investir dans les deux types de recherches. La recherche appliquée est réalisée par des ingénieurs dans des services R&D (Recherches et Développements). Entre parenthèse, ce que l'on appelle service R&D dans les entreprises privées, se limite souvent à la partie "D" (Développement) c'est à dire à la création de produits commercialisables très rapidement et contenant une innovation très modérée.

La croissance est entre les mains des ingénieurs

Après cette longue (et je n’espère pas trop fastidieuse) introduction nécessaire pour bien comprendre les enjeux de la recherche, nous pouvons aborder le cœur du sujet : Vous l'avez déjà compris, notre destin n’est pas entre les mains exclusives de financiers (qui récupèrent les plus hautes rémunérations), mais bien entre les mains des chercheurs et ingénieurs. Ainsi la recherche (fondamentale et appliquée) devrait être au cœur des préoccupations du gouvernement et des entreprises qui sont sensés préparer notre avenir à moyen et court terme.

Le monde ne peut être divisé en usines et centres de recherche !

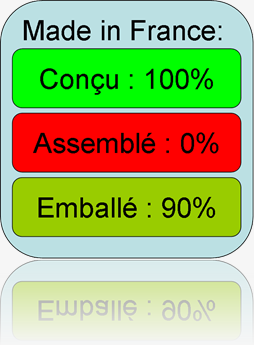

Notons également que ceux qui nous font croire à un monde segmenté entre ceux qui conçoivent (les ingénieurs des pays développés) et ceux qui fabriquent (la Chine et l'Inde, souvent qualifiés d’”usines du monde”) sont bien surs des illusionnistes ! Les soi-disant pays-usines sont en fait nos futurs concurrents de demain. En fabriquant nos produits, ils apprennent comment ils sont constitués, et voient, par l'œil neuf qu'ils apportent, les améliorations technologiques possibles puis finissent par proposer leurs propres produits plus novateurs. Si cette façon de procéder est de bonne guerre, elle n'en est pas moins réelle et, d'une certaine façon, un peu déloyale. Il est en effet plus simple de comprendre comment marche un produit déjà créé que de le concevoir soit-même de toute pièce, occultant du même coup les années ou dizaines d'années, nécessaires à son élaboration dans sa forme actuelle. Ainsi, il est simple de comprendre pour un ingénieur comment marche un aspirateur cyclonique de marque Dyson pourtant ce dernier a demandé plus de 20 années d'efforts à son inventeur (qui a également mis en jeu ses biens personnels dans l’opération).

Le cas du Japon

Est-il utile de rappeler l'histoire du Japon qui après sa défaite lors de la deuxième guerre mondiale a du reconstruire son économie. Il a commencé par fabriquer des objets de piètre qualité pour l'Occident (montres, jouets, petite électronique, ...). Dans le même temps le pays devenait un roi de la contrefaçon, mais la mauvaise qualité de ses produits lui a valu des chutes de commandes si bien que la priorité du gouvernement Japonais fut de relever globalement les qualité produite par le pays. Le Japon est ainsi donc devenu une référence en matière de qualité[10]. Grâce a cela, il est devenu riche et, fort de ses connaissances en production et contrefaçon, a investit massivement dans la recherche (fondamentale et appliquée). Ce fut rapidement l'âge d'or de l'électronique de pointe du Japon. De grands groupes se sont constitués : Sony, Panasonic, Mitsubishi, Toyota, Honda, ... Il est fort possible que la Chine prenne exactement le même chemin. De nos jours le Japon a perdu de sa superbe car en 1999, le pays a connu une crise financière très grave dont il ne s'est jamais remis ! Décidément l'histoire se répète sans que nous n'en apprenions jamais rien...

Pourquoi la France risque de perdre à ce jeu ?

Discrètement la finance a pris le pouvoir dans le monde et en particulier en France. A niveau d’étude égal, il vaut mieux travailler dans la finance que dans la recherche. Les Polytechniciens l’ont bien compris depuis des années et désertent en majorité la recherche pour la gestion, finance et direction d’entreprise. Aujourd’hui, en France, il faut admettre qu’il faut être fou pour faire de la technique[11] ! Pourtant ce ne sont pas les financiers qui nous sauverons. L’exemple de la Grande-Bretagne qui a beaucoup trop misé sur la finance à bien montré durant la crise toute les faiblesses de son modèle. Les ingénieurs d’hier, qui avaient considération et haut niveau de vie, sont aujourd’hui dans la même posture qu’étaient les ouvriers il y a dix ans : ils sont pressurés, menacés et finalement délocalisés. Nous ne comptons plus les grandes entreprises qui discrètement ouvrent des centres de recherches dans les pays de l’Est, au Maghreb ou en Asie. Cet aspect n’est pas médiatisé. Ceux qui sont aujourd’hui encore employés en France subissent tous les jours cette violence que constitue l’ouverture progressive, sous leur nez et avec leur coopération forcée, de ces centres. Nous nous étonnerons ensuite des suicides soudains chez les ingénieurs.

Le gouvernement actuel a clairement choisi le camp de la finance et ne se prive même pas d’attaques basiques sur les chercheurs « à budget comparable un chercheur Français publie de 30% à 50% en moins qu’un chercheur Britannique dans certains secteurs[12] » a dit le président en janvier 2009. Il applique ici encore, les mêmes recettes d’entreprise (et de financiers) dont on sait qu’elles ne marchent absolument pas : les indicateurs[13]. L’important n’est pas le nombre d’articles mais leur qualité et les brevets que l’on dépose. Ceux qui ont fait de la recherche une fois dans leur vie savent bien qu’il est assez facile de « publier pour publier ». Durant le même discourt la suite de la phrase indique tous le mépris que les puissants ont aujourd’hui envers les chercheurs : « si on ne veut pas voir ca, je vous remercie d’être venus, il y a de la lumière, c’est chauffé… ». Cette semaine le président, dans son discours sur l’enseignement supérieur et la recherche est resté plus neutre dans son langage mais la démonstration d’autosatisfaction de sa politique sur le sujet montre bien que le gouvernement n’a rien compris aux enjeux que nous évoquons ici. Le fait que « les sciences connaissent une certaine désaffection, parmi la jeune génération » est évoqué par le président sans qu’il n’en tire les conséquences…

Voila pourquoi la France est très mal partie pour affronter la grande tempête que qui nous attend. L’époque de « En France, on n’a pas de pétrole, mais on a des idées »[14] est bien loin. Nous aurons bientôt ni pétrole, ni idées mais beaucoup de chômeurs.

Update 13/05/10: Voici un article du figaro qui est fort intéressant : Ces patrons qui investissent en France

L’industrie nationale a de nombreux atouts à jouer, alors que la distance peut effacer les gains d’une délocalisation.

La crise contribue à faire évoluer les mentalités. Les entreprises se livrent à des analyses plus fines avant de réaliser un investissement et, éventuellement, de délocaliser ou relocaliser. «Certains industriels partis de France découvrent avec l’expérience les coûts cachés de la délocalisation», analyse Michel Ghetti, président du cabinet de conseil FIE.

Frais de transport, difficultés à gérer une activité à distance, coût de «non-qualité», transferts de technologie, retards, perte de savoir-faire, frais de déplacement des acheteurs viennent atténuer, voire complètement effacer, les gains liés à la délocalisation.

Didier Bouvet, directeur pays francophones de Bucci Industrie, raille «les acheteurs qui prônent les délocalisations, voyagent en première et dorment dans des trois-étoiles en Chine ». Des coûts induits qui, selon lui, ne sont pas assez pris en compte par les grandes entreprises. «Une délocalisation génère en moyenne 20% d’économies. Les coûts cachés effacent 12 points et le solde est souvent compensable par l’amélioration des processus de production», ajoute Michel Ghetti.

Le spécialiste mondial du décolletage, Baud Industries, a ainsi rapatrié en Savoie une partie de sa production polonaise grâce à la robotisation de ses ateliers, qui lui permet de gagner en compétitivité face à ses concurrentes. «L’automatisation est un moyen de garder des emplois en France», ajoute Didier Bouvet.

Le retour en France de la production de porcelaine de Geneviève Lethu reste sans doute l’exemple le plus frappant de relocalisation. Le choix de ce spécialiste des arts de la table a été motivé par des problèmes de qualité, des assiettes commandées vert prairie et arrivant vert bouteille.

Certains patrons font aussi du maintien de leur activité en France leur fierté. Patrick Ballu, président d’Exel, le numéro un mondial des pulvérisateurs agricoles, en est l’illustration : «Je me refuse à délocaliser ma production, explique-t-il. Ça ne sert à rien d’aller expliquer aux Chinois comment faire à notre place !» Cette année, son entreprise, qui réalise 450 millions d’euros de chiffre d’affaires, investira environ 5,8 millions en France, pour y augmenter sa production. Attaqué par les Chinois sur le marché du jardinage, Patrick Ballu résiste en proposant des produits de qualité, résistants et innovants.

Le groupe Liebherr finalise à Colmar la construction d’une nouvelle usine d’engins miniers. L’investissement, de 82 millions d’euros, a été décidé il y a quatre ans. Le retournement du marché (les commandes ont plongé de 40% l’année dernière) n’a pas changé la donne. Alain Boher, directeur général de Liebherr, vante «le savoir-faire des ouvriers, techniciens et ingénieurs, les moyens logistiques disponibles en Alsace. Liebherr est un groupe familial qui investit régulièrement ses bénéfices dans l’outil de production». Et même si les débouchés pour des pelleteuses pouvant peser jusqu’à 800 tonnes et coûter 8 millions d’euros sont pour l’essentiel hors d’Europe. Mais pas question pour autant de délocaliser. «Nos fournisseurs sont en très grande majorité européens, les investissements réguliers faits sur le site nous permettent de rester compétitifs», ajoute Alain Boher.

Au contraire, pour Tiziano Puppini, directeur général d’ASTP, un distributeur d’acier, c’est la proximité du marché qui justifie un investissement de 2 millions d’euros dans une usine à Beauvais (Oise). «Nos poutres, poteaux, ronds à béton en acier sont directement livrés sur les chantiers de construction. Dans notre métier, les coûts de transport sont très importants», précise Tiziano Puppini.

Update du 26/06/10: Voici un article intéressant de futura-science :

Les ingénieurs français à l'heure de la mondialisation : c'est le thème des P'tits déjeuners de la science, une série de rencontres organisée par l'Insa ce jeudi 24 juin à Paris, et dont Futura-Sciences est partenaire. Gérard Duwat, qui observe les ingénieurs à la loupe, nous décrit une population active, bousculée par la crise mais raisonnablement optimiste.

A l'heure d'une certaine sinistrose et de la crainte d'une désindustrialisation des pays européens, qu'ont à dire les ingénieurs français ? Pour le savoir, l'Insa, Institut National des Sciences Appliquées, organise... un petit déjeuner. C'est le troisième rendez-vous de ces P'tits déjeuners de la science, à Paris, au Palais de la Découverte, organisés sur la période 2009-2010. En décembre dernier, on a parlé des femmes dans la science et en mars 2010 de la recherche face à la mondialisation.

Ce jeudi, les intervenants, parrainés par Claudie Haignéré, débattront des ingénieurs français et d'une question : sont-ils performants face à la mondialisation des talents ?

Autour de la table viendront s'installer Philippe Vivien, DRH d'Areva, Stéphane Jobert, DG de Kuribay HR Consulting, Gérard Duwat, responsable de l'Observatoire des ingénieurs au CNISF, Charles Gadea, professeur de sociologie (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) et directeur du Laboratoire Printemps (UMR 8085) et Marie Thiry, ingénieure maintenance à la SNCF (promotion 2009 - Département Génie Electrique Insa de Lyon).

Gérard Duwat, à la tête de l'Observatoire des ingénieurs au CNISF, le Conseil national des ingénieurs et des scientifiques de France, est aux premières loges pour prendre le pouls de cette population. Tous les ans, l'Observatoire réalise une enquête de grande envergure qui reçoit 50.000 réponses. Elle permet de suivre le nombre d'emplois, les rémunérations, la nature des postes occupés, les parcours professionnels et même les appréciations des ingénieurs sur leur carrière et leurs fonctions.

C'est à lui que Futura-Sciences a demandé de brosser un état des lieux de cette population, dans une atmosphère de refroissidissement économique.

Y a-t-il une pénurie et crise des vocations ?

Au début des années 2000, nous avons craint un risque de pénurie mais, depuis, la capacité de formation a été augmentée (de nouvelles écoles sont nées, les université forment désormais des ingénieurs...). Le nombre de jeunes ingénieurs a augmenté d'environ 10.000 personnes par an. Aujourd'hui, les écoles en forment 34.000 par an. Il y a maintenant un équilibre entre cette offre et la demande du marché, la situation actuelle rend temporairement l’offre légèrement excédentaire. Quant aux vocations scientifiques elles se sont taries face à l’appel de certains métiers jugés plus faciles d’accès et plus rémunérateurs. Les écoles d’ingénieurs n’en ont pas vraiment souffert, et la crise va replacer les valeurs à leur place. A suivre donc...

Comment évolue la proportion des femmes chez les ingénieurs ?

Il y a actuellement environ 530.000 ingénieurs en France dont 17% de femmes, mais 21% chez les moins de 30-34 ans. Cette proportion augmente faiblement mais régulièrement, les femmes représentent 25% des élèves des écoles. Ceci reste faible comparé aux 50% de jeunes filles des baccalauréats scientifiques. On remarque aussi une différenciation entre les filières. Les femmes sont majoritairement dans les domaines des sciences de la vie, de l'agroalimentaire et de la chimie. Il reste toujours une différence persistante de rémunération, qui ne peut pas s'expliquer entièrement par les conséquences de la maternité sur les parcours professionnels.

Les ingénieurs délaissent-ils l'industrie ?

Actuellement, entre 47 et 48% des ingénieurs sont employés dans des entreprises industrielles. Mais il faut ajouter tous ceux qui travaillent dans des sociétés de service sous-traitantes pour l'industrie. La part réelle du secteur industriel dans l'emploi des ingénieurs est en fait de 55%.

Y a-t-il à craindre que la mondialisation déporte des emplois vers d'autres pays ?

La mondialisation, c'est d'abord une facilité d'échanges à l'échelle de la planète. Cela pose certes de nouveau défis et accentue toute les formes de compétition. il faut donc être les meilleurs ! D'ailleurs, les écoles françaises et les ingénieurs eux-mêmes s'y adaptent très bien. Près de 90.000 ingénieurs travaillent à l'étranger, et parmi eux les deux tiers sont partis de leur propre chef. Aucune frontière ne peut empêcher l'intelligence et le savoir-faire de voyager...

La crise économique touche-t-elle les ingénieurs ?

En 2009, le taux de chômage chez les ingénieurs est passé de 3,4 à 5,4%. Le nombre d'embauches a nettement diminué : 48.400 au lieu de 71.700 en 2008. On observe que le « turn-over » s'est réduit. Les ingénieurs ont eu moins tendance à chercher un autre emploi. Mais on a vu en 2009 une progression de la création d'entreprises par des ingénieurs entrepreneurs mais aussi, il faut le souligner, par des jeunes qui venaient d'entrer sur le marché du travail. Signal positif, 20% des ingénieurs qui avaient perdu leur emploi en 2009 en ont retrouvé un dans le premier trimestre 2009, en CDI pour moitié.

Qu'en est-il de la mixité sociale, une question soulevée récemment avec une proposition de loi ?

Il y a clairement des classes sociales plus représentées à l’entrée des écoles d'ingénieurs, notamment les enfants de cadres mais aussi d'enseignants. Les écoles en sont conscientes et c'est d'ailleurs une de leurs préoccupations. Le système des bourses, accordées le plus souvent sur des critères sociaux, montre son efficacité. Actuellement, entre 26 et 27% des ingénieurs de moins de 30 ans ont été boursiers. Un tiers de ces bénéficiaires affirment que cette aide leur a été indispensables et que sans elle ils n'auraient pas pu mener à bien leurs études.

Globalement, vous semblez optimiste ?

C'est vrai. J'ai trois convictions. La première est que le combat pour la compétitivité de l'économie actuelle peut être gagné grâce aux innovations, domaine de prédilection de l'ingénieur. Le deuxième, c'est que les écoles françaises d'ingénieurs forment très bien leurs élèves, pour l’acquisition des bases scientifiques et techniques bien sûr, mais elles développent surtout l'aptitude à analyser et apporter des solutions aux problèmes complexes. La troisième est que les ingénieurs français, lorsqu'on les interroge, disent majoritairement qu'ils aiment ce qu’ils font et s’y épanouissent. Ils ont par ailleurs quelques critiques à formuler sur l’organisation de l’entreprise. Ce sera pour une prochaine fois...

[1] Comme Internet qui a su se rendre indispensable

[2] Comme les Smartphones ont donnés un nouveau souffle à la téléphonie mobile et les netbooks aux ordinateurs

[3] Exemple : la technologie LED nous offre des écrans de portables et de TV qui consomment moins mais également des éclairages économiques pour la maison

[4] Exemple : la technologie de compression vidéo mp2 puis mp4 a permis la télévision numérique

[5] Comme la Chine qui veut maîtriser l'automobile, l'aéronautique, l'espace, le nucléaire, etc.

[6] Par exemple, autrefois l'énergie nucléaire était maîtrisée que par la France, les russes et les américains

[7] Comme l'Allemagne qui est encore leader dans les machines-outils dont tous les pays producteurs ont besoin comme la Chine

[8] Exemple : CNRS, universités, etc.

[9] Exemple des laboratoires de recherches d'IBM qui ont inventés de nombreuses choses

[10] C'est encore le cas aujourd'hui avec les champions que sont Toyota et Panasonic

[11] Ce n’est pas le cas de tous les pays, les Etats-Unis sont un contre-exemple

[12] Bien entendu, il ne précise pas lesquels, ni si en moyenne c’est également vrai

[13] Ceux qui ont une fois mis les pieds dans une grande entreprise savent que les indicateurs sont une des plus grandes perversions de l’entreprise moderne.

[14] Slogan d’une campagne publicitaire du milieu des années 1970 lors du premier choc pétrolier. Aujourd’hui nous n’avons toujours pas de pétrole et plus d’idées !